Kelheimer Ortsteile

Zur Stadt Kelheim gehören neun Ortsteile.

Im Zuge der Gebietsreform in den 1970-er Jahren vergrößerte sich die Stadt Kelheim um Kelheimwinzer, Herrnsaal, Kapfelberg, Lohstadt und Gundelshausen, Staubing, Stausacker, Thaldorf und Weltenburg.

Zusammen haben Stadt und Ortsteile rund 17.000 Einwohner. Die Ortsteile pflegen ein reges Vereinsleben und ihre dörfliche Strukturen – und sind doch Teil des gesellschaftlichen Lebens der Stadt.

Herrnsaal

Bis zur Gebietsreform 1978 war dies eine selbständige politische Gemeinde. Seit dieser Eingemeindung ist Herrnsaal ein Ortsteil von Kelheim.

Von Kelheim kommend, mit dem Auto auf der KEH 15 oder mit dem Fahrrad am Radweg entlang der Donau, durchquert man als erstes die „Brich“. Heute ein scheinbar wildromantisches Wäldchen mit vielerlei Bäumen, Sträuchern und Schlingpflanzen. Bei genauem Hinsehen lässt sich erkennen, wie gewaltig der menschliche Eingriff hier war. Große Abraumwälle reihen sich aneinander. Über 500 Jahre wurden die Herrnsaaler Platten aus den Steinbrüchen hier gewonnen. Baumaterial für Häuser (Bruchsteine), vor allem aber für Dächer und Fussböden. Mit den Zillen (Boote aus Holz) wurden die Kalksteinplatten auf dem Wasserweg bis nach Amberg oder München transportiert. Überhaupt spielte die Donau für den Transport eine große Rolle. So erinnern die Namen Scheiterplatz und Eisgraben an die Verladung von Holz auf die Donauschiffe. Im Dorf ist kein einziges der früher üblichen Steindächer erhalten, doch dürften viele Mauern nach wie vor aus diesem regionalen Baustoff bestehen.

Östlich dieser nicht mehr betriebenen Steinbrüche schließt sich die Ortschaft an. Zum Teil am Steilhang zur Donau hin, zum Teil im Überschwemmungsgebiet der Donau wurden von Alters her die Häuser und Höfe errichtet. Unverständlich ist, warum die Menschen früher nicht mit viel weniger Aufwand ihre Gebäude auf ebenem Gelände und frei von Hochwasser errichteten.

Bereits vor 6000 Jahren siedelten hier am Donauufer die ersten Herrnsaaler. Im Flurbereich Hagelau wurde bei Ausgrabungen entdeckt, dass hier eine Siedlung bestand. Im Zuge der zur Zeit stattfindenden Flurbereinigung tauchte bei den Lohäckern ein jungsteinzeitlicher Schlagplatz auf. Feuersteine wurden hier zu Waffen und Werkzeugen verarbeitet. Nicht weit davon befindet sich ein keltischer Schmelzofen. Die bedeutendste vorgeschichtliche Ausgrabung Herrnsaals fand 1973 statt. Im Umfeld der Kiesgruben wurde ein ca. 3000 Jahre altes Urnengräberfeld freigelegt. Die Besonderheit hier war, dass die Gräber mit kreisförmigen Gräben umgeben waren. Dies lässt darauf schließen, dass hier eher herrschaftliche „Herrnsaaler“ begraben wurden.

Im 12. Jahrhundert wurde in Herrnsaal ein sogenanntes Schergenamt errichtet. Ein Amman (Amtmann-Beamter) hatte damit im Ort seinen Dienst und Wohnsitz und verlieh dem Dorf dadurch auch den Namen Amman Sall, ins Lateinische mit sala dominorum übersetzt und wieder ins Deutsche mit Herrensaal oder jetzt Herrnsaal. Über Jahrhunderte war Herrnsaal Gerichtssitz.

Heute ist das Dorf nach wie vor landwirtschaftlich geprägt. Eine Besonderheit stellt dar, dass ca. 30 % der Ackerfläche biologisch bewirtschaftet werden. Drei von neun Landwirten wirtschaften nach den Richtlinien von Bioland. Für Fahrradtouristen bedeutet das, dass sie an so seltenen Früchten wie Emmer, Dinkel, Nackthafer oder Nacktgerste vorbeifahren und raten können, welche Art von Pflanzen hier wachsen. Für den Naturfreund – auf Biofeldern blüht fast immer etwas, sei es die Hauptfrucht oder die Begleitflora.

An den Weinbau, der im Mittelalter hier praktiziert wurde, erinnern nur noch Flurnamen wie Weingarten oder Weingärtel. Neben einigen Handwerksbetrieben spielt noch die Sand und Kiesverarbeitung eine wirtschaftliche Rolle. Ein Hofladen mit breitem Naturkostsortiment sorgt für eine gewisse Nahversorgung.

Die Barockkirche in Herrnsaal. 1881 wurde die Kirche so erbaut wie sie sich heute zeigt. Bereits 160 Jahre früher wurden der Turm, der Chorraum und die Sakristei errichtet. Der schöne Zwiebelturm musste 1736 vollkommen abgetragen und wieder aufgebaut werden, da er sich gefährlich neigte. Bemerkenswert sind die drei Altäre in Holzmosaik und das Deckenfresko mit der Kreuzigungsgruppe. Zu sehen sind auch eine Salvator-Statue und Figuren des heiligen Benno, des Hl. Wendelin und des Hl. Isidor. Kirchweih wird am 16. Juni, dem Fest des Hl. Benno gefeiert.

Kapfelberg

Das aus der Oberpfalz stammende niedere Adelsgeschlecht der Kapfelberger errichtete hier in der Zeit um 1200 eine Burg. An dieser Stelle befindet sich noch heute das ehemalige Schloss Kapfelberg, ein imposantes Baudenkmal in Gestalt eines dreigeschossigen Steilgiebelbaues des frühen 18. Jahrhunderts mit Resten der ehemaligen Ecktürme und einem Wirtschaftshof.

Die weithin über das Donautal sichtbare katholische Pfarrkirche St. Maria Immaculata ist eine Chorturmkirche der der Zeit um 1600, die im Kern noch frühgotische Bausubstanz enthält. Die qualitätsvolle barocke Innenausstattung des Gotteshauses stammt großenteils aus den Jahren um 1720/30.

Die Geschichte des Ortes Kapfelberg ist untrennbar mit dem Abbau von hochwertigem Gestein verbunden. Aus dem sogenannten „Römerbruch“ wurden zumindest seit ersten Jahrhundert n. Chr. bis in das 19. Jahrhundert Hausteine gewonnen, die auf Schiffen Donauabwärts bis nach Regensburg, Passau und Wien transportiert wurden. Erst 1927 wurde die Nutzung des Steinbruchs endgültig eingestellt.

Michael Karl

- Ortssprecher Kapfelberg

- Bäckerbergstr. 14, 93309 Kelheim

Kelheimwinzer

Bereits aus dem hohen Mittelalter finden sich schriftliche Zeugnisse zu Kelheimwinzer, das Dorf war spätestens seit der Mitte des 12. Jahrhunderts zusammen mit Herrnsaal Eigentum des Reichsstiftes Niedermünster in Regensburg – eines der bedeutendsten Damenstifte im Heiligen Römischen Reich des Mittelalters und der frühen Neuzeit.

Mit der Zugehörigkeit zum Reichsstift Niedermünster waren Kelheimwinzer und Herrnsaal reichsunmittelbares Gebiet des Kaisers. Unmittelbare Landesherrin für Kelheimwinzer war bis zur Auflösung des Alten Reiches 1806 die jeweilige Äbtissin von Niedermünster. Diese wurde vor Ort von einem Amtmann vertreten, der seinen Sitz in dem stattlichen Amtshaus des Klosters Niedermünster hatte, das 1785 errichtet wurde und noch heute eines der bedeutendsten Baudenkmäler des Ortes ist. Die alte Dorfkirche St. Jakob ist eine ursprünglich frühgotische Chorturm-Kirche der Zeit um 1250, die im 18. Jahrhundert mit einem barocken Turmoktogon samt Haube versehen wurde,

Bereits im 14. Jahrhundert wurde auf den zum Donautal abfallenden Südhängen der Kelheimwinzerer Fluren Wein angebaut, der zu den wichtigsten Einnahmequellen von Kelheimwinzer zählte und nachweisbar noch im 18. Jahrhundert ausgeübt wurde.

Lohstadt-Gundelshausen

Der Ortsname Lohstatt deutet auf die Produktion von Gerberlohe hin, die hier wohl seit dem Mittelalter aus der gerbsäurehaltigen Rinde der umliegenden Eichenwälder, u.a. auch für die Gerbereien in der Kelheimer Lederergasse produziert wurde.

In der Lohstraße, am südöstlichen Ortsrand von Lohstadt, befindet am Ortsausgang nach Gundelshausen eine Wegkapelle, die 1921/22 anstelle eines Vorgängerbaues aus dem Jahr 1828 errichtet wurde. In der Giebelfront befinden sich drei Rundbogennischen mit Statuetten der Muttergottes zwischen den Heiligen Joseph und Franziskus. Im Inneren der Kapelle zeugen zahlreiche Andachts- und Votivbilder von gelebter Volksfrömmigkeit.

Staubing

Ein bajuwarisches Gräberfeld des fünften bis siebten Jahrhunderts wurde zu Beginn der 1970er Jahre in direkter Nähe des Dorfes von Archäologen erforscht, dabei fand man auch die Fundamente einer hölzernen, frühchristlichen Kirche. Bereits im neunten Jahrhundert wird Staubing im Zusammenhang mit einer Schenkung an das Regensburger Kloster St. Emmeram erstmals urkundlich erwähnt.

Ein großartiges Baudenkmal ist die weithin in den Auen der Donau sichtbare Staubinger katholische Kirche St. Stephan, deren erhöhte Lage in einem nahezu ringförmig ummauerten Kirchhof den mittelalterlichen Ursprung deutlich erkennen lässt und die bis zur Säkularisation eine Pfarrkirche des Klosters Weltenburg war. Das bestehende Gotteshaus ist ein Neubau der Rokoko-Epoche, der 1750-1752 von Martin Bader aus Rohr errichtet wurde und eine der qualitätsvollsten ländlichen Rokokobauten im ganzen Landkreis. Auf das noch mittelalterliche Turmuntergeschoß hatte Josef Bader bereits 1696 das Glockengeschoss mit geschwungenem Uhrengiebel errichtet.

Ortssprecherin

Stausacker

Fernwanderwege wie der Altmühltal-Panoramaweg und der Jakobsweg, aber auch zahlreiche lokale Touren führen durch das Dorf ins Naturschutzgebiet Weltenburger Enge mit seiner eindrucksvollen Flora voller seltener Pflanzen und uralter Baumriesen, wie den bis zu 500-jährigen Eichen im Waldstück Ludwigshan.

Die ersten Menschen lebten bereits 750–500 v. Chr in der Gegend um Stausacker, darauf weisen Funde aus einem Grabhügel nahe des Ortes hin.

Der Name Stausacker weist darauf hin, dass das Gelände ursprünglich zur Flur von Staubing gehörte. Die ersten Bewohner des Ortes kamen wohl aus Staubing und Weltenburg. Die zur Pfarrei Weltenburg gehörende Kirche St. Andreas wurde 1429 das erste Mal urkundlich erwähnt. Auch heute werden noch regelmäßig Gottesdienste in Stausacker abgehalten. Die politische Gemeinde Stausacker wurde am 25. Juni 1818 gebildet. Sie bestand aus dem Dorf Stausacker, der Einöde Trauntal, der Einöde Nierand und der Einöde Wiefelsfurt. 1833 lebten 123 Einwohner in Stausacker. 30 Familien, 38 Männer, 11 Frauen, 25 Mädchen und 19 Buben. Heute sind es 130 Einwohner (Stand 2018).

Zum kulturellen Leben und Festigung der Dorfgemeinschaft tragen in Stausacker zahlreiche Vereine bei. Darunter die Freiwillige Feuerwehr. Sie gibt es seit dem 18. März 1906. Die Eissportfreunde Stausacker e.V. wurde am 2. Oktober 1977 gegründet. Im Mai 1976 traf sich erstmals die Frauenrunde. Der Obst und Gartenbauverein Weltenburg / Stausacker existiert seit dem 1.Februar 1966.

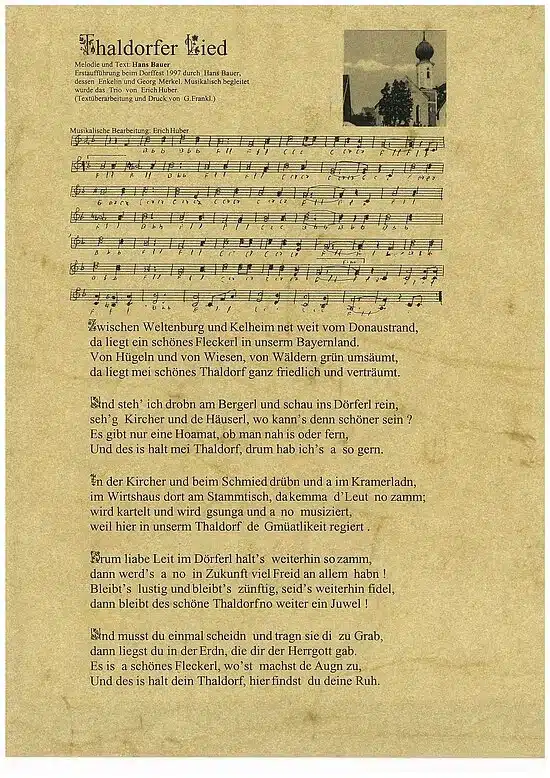

Thaldorf

Thaldorf wurde erstmals 1004 urkundlich als Bestandteil der Hofmark Saal erwähnt. Aus dem Ortsnamen „Thaldorf“ – „Dorf im Thale“ schließen Historiker, dass die Siedlung wohl bereits im 8. und 9. Jahrhundert existierte.

Unterwendling, das heute zu Thaldorf gehört, dürfte sogar bereits im 6. und 7. Jahrhundert durch die Bajuwaren gegründet worden sein, darauf verweist die Endung „–ing“. In Unterwendling hatte das Kloster St. Emmeram größere Besitzungen. Großberghofen, heute ebenfalls Thaldorf zugehörig, wird im ältesten Besitzstandsbuch der Wittelsbacher Herzöge erstmals 1240 urkundlich nachgewiesen. Später gehörten die Gehöfte zum Jesuitenkloster Ingolstadt.

Mitte des 19. Jahrhunderts bekommt Thaldorf ein eigenes Schulgebäude. Mit der Inbetriebnahme der Donautalbahn Regensburg – Ingolstadt 1872 wird der Ort mit der Station „Thaldorf-Weltenburg“ an das bayerische Eisenbahnnetz angeschlossen. Zu dieser Zeit nahm auch die nahe der Bahnstrecke gegründete Ziegelei ihren Betrieb auf. Der Ziegelei war ein landwirtschaftlicher Gutshof angeschlossen; sie schloss ihre Tore erst der Mitte der 1970er Jahre wieder.

Der erste Versuch, die drei Ortschaften Thaldorf, Großberghofen und Unterwendling zu einer politischen Gemeinde zusammenzuführen, wurde 1808 unternommen. Zur Gemeinde zählten auch die Einöden Schlait und Gstreifet. Seit 1978 ist die Gemeinde Thaldorf ein Stadtteil von Kelheim. In einer Abstimmung hatte sich eine Mehrheit für Kelheim und gegen Saal ausgesprochen. Heute herrscht in dem südlichen Ortsteil ein reges Vereinsleben.

Weltenburg

Die einzigartige Landschaft hat schon vor Jahrtausenden die Menschen hierher gelockt. Bereits in der Jungsteinzeit im 5. Jahrtausend v. Chr. lebten hier Bauern. Während der frühen Bronzezeit um 1800 v. Chr. befand sich auf dem Frauenberg eine Siedlung mit Handelskontakten bis in die Schweiz und in die Slowakei und noch heute zeugen die Wallanlagen dort von einer Höhensiedlung aus der Urnenfelderzeit um 1000 v. Chr. Auch die Kelten haben ihre Spuren hinterlassen: Neben Gräbern aus dem Dorf stammt von der ehemaligen Viehweide eine der berühmtesten keltischen Bronzefiguren, das „Weltenburger Stierl“. In der Neubausiedlung „Am Galget“ kam bei Ausgrabungen ein kleines römisches Kastell zum Vorschein. Und schließlich zur Zeit der Ungarneinfälle im 10. Jahrhundert wurde (vielleicht durch den Hl. Wolfgang, Bischof von Regensburg) auf dem Frauenberg eine befestigte Pfalz errichtet – die älteste Bauphase der Frauenbergkapelle, die erhaltenen Grundmauern des repräsentativen Palas und der noch 11,8 m hohe „Wolfgangswall“ legen davon Zeugnis ab.

Am Donauufer zu Füßen des Frauenberges wurde vermutlich zu Beginn des 7. Jahrhunderts durch irische Missionare ein Kloster gegründet. Seither hat es eine sehr wechselvolle Geschichte erlebt: wechselnde Besitzer, Gönner und Gegner, Aufschwung und Niedergang, Plünderung und Verarmung, Verwüstungen durch verheerende Hochwasser, Säkularisation und Neubelebung als Priorat und seit 1913 schließlich wieder Abtei.

Sein heutiges Aussehen verdankt es weitgehend Abt Maurus Bächl, der im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts den barocken Um- und Neubau mit den weltberühmten Arbeiten der Gebrüder Cosmas Damian und Egid Quirin Asam betrieb.

Durch das barocke Kloster mit der „Asamkirche“, dem neuen Besucherzentrum, seiner langen Brautradition in der vielleicht ältesten Klosterbrauerei der Welt und dem idyllischen Biergarten sowie dem Naturerlebnis der Weltenburger Enge, einem Naturschutzgebiet mit Europadiplom, hat sich Weltenburg zu einem Besuchermagnet entwickelt. Der Ort und das Kloster ist Etappen- oder Zielpunkt für viele internationale, nationale und lokale Routen, etwa der Via Danubia, der Via Raetica, dem Jakobsweg oder dem Donauradweg. Es ist Anlaufspunkt für Ausflugsfahrten mit Flussdampfern, traditionellen Holzzillen oder dem Kanu durch den Donaudurchbruch und beliebtes Ziel für Tagestouristen, die mit Bus, Pkw auf zwei Rädern oder einfach nur zu Fuß ankommen.

Trotzdem hat sich der Ort mit seinem historischen Kern mit der kleinen Filialkirche, den landwirtschaftlichen Anwesen zusammen mit den Neubausiedlungen als eine vitale Dorfgemeinschaft erhalten. Viele der knapp 500 Weltenburger sind in Vereinen engagiert: z.B. bei der freiwilligen Feuerwehr, der Deutsche Lebens-Retttungs-Gesellschaft (DLRG) e.V. oder dem Obst- und Gartenbauverein.